외상 후 스트레스 증후군 완화를 위한 중재에 대한 통합적 문헌고찰: 경찰 및 소방공무원 중재 관련 연구(2003-2023)를 중심으로

Abstract

Objectives

This study aimed to determine the current state of Post-traumatic stress disorder (PTSD) interventions for police officers and firefighter and their effectiveness by using an integrative review. There has been a significant increase in mental health issues among police and firefighters due to exposure to traumatic life events, and an integrative review of the research evidence underpinning these programs is timely.

Methods

Previous intervention studies were identified through PubMed, Web of science, Embase, PsycINFO, CINAHL, DBpia, RISS, and KISS database. Eligible studies included articles published between 2006 and 2023 in English and Korean. We excluded articles that did not include police and firefighters and did not focus on PTSD interventions. We also excluded simple systematic reviews, protocols, and editorials.

Results

A total of 26 studies were selected for this an integrative review. The intervention elements of extracted 26 studies were categorized into 3 themes. The intervention elements were divided into the themes of psychosocial centered interventions to reduce PTSD symptoms, target population-oriented specific PTSD interventions, and applying individual, group and integrated interventions.

Conclusions

The results show that several PTSD interventions can be effective methods to improve PTSD symptoms of police officers and firefighters suffered from PTSD. The findings emphasize the importance of implementing programs to provide coping strategies and regulate physical, emotional, and mental reactions to address crisis situations faced by police officers and firefighters. Therefore, those findings will serve as a foundation for the development of PTSD intervention for police officers and firefighters in South Korea.

Key words: Post-traumatic stress disorder, Police officers, Firefighters, Intervention

서 론

경찰 및 소방공무원들은 일반적으로 트라우마가 될 수 있는 여러 사건현장에 노출되기 때문에 결과적으로 외상 후 스트레스 장애(posttraumatic stress disorder, PTSD)와 같은 정신적인 문제에 이환될 확률이 높다[ 1, 2]. 2018년 개정된 국제 질병 분류 11판(International Classification of Diseases, ICD-11)에 따르면, PTSD는 극도로 위협적이거나 끔찍한 사건 또는 상황에 노출된 후 발생하는 질환으로 정의되며, 외상사건의 재경험, 사건과 관련된 생각, 감정, 활동 및 상황의 회피, 지속적인 과잉 경계 등 3가지 군집으로 분류되는 증상을 유발하고 이러한 증상들이 몇 주 동안 지속되는 심각한 장애를 유발하는 것을 뜻한다[ 3]. 경찰청과 국민건강보험공단 자료에 따르면, 경찰공무원들의 우울증 진료 인원은 2020년 1,104명에서 2022년 1,844명으로 3년 새 67%가 증가하였으며, PTSD 치료인원은 2020년 46명에서 2022년 67명으로 46% 증가한 것으로 나타났으며[ 4], 2016년부터 2020년 사이 극단적 선택을 한 경찰관의 수는 109명에 달하는 것으로 확인되었다[ 5]. 소방공무원의 경우, 소방청 자료에 따르면, 2021년 PTSD는 5.7%, 우울 증상은 4.4%로 전년 대비 증가한 것으로 나타났으며, 극단적 행동에 대한 생각의 빈도가 높은 위험군은 응답자의 4.4% (2,390명)로 확인되었다[ 6]. 하지만, 경찰공무원들은 낙인효과 또는 개인적으로 취약한 것으로 인식될 것을 우려하여 제대로 된 도움을 요청하지 못하고 있는 실정이다[ 7]. 업무 중 극도의 높은 트라우마에 노출될 우려가 있는 직군으로 다른 직업군에 비해 트라우마와 관련된 연구는 뒤처져 있다[ 1]. 또한, 소방공무원 역시, PTSD 가능성이 있는 응답자 중, 치료를 받지 않은 사람들은 치료를 받기 위한 접근성이 떨어지고, 잠재적인 낙인에 대한 효과를 우려하고 있는 것으로 나타났다[ 8]. 최근 악성민원의 증가와 함께 법 집행 자체에 대한 경찰신뢰가 낮아지는 상황에서 치안업무를 담당하고 있는 경찰공무원들은 우울증 및 자살 등 본인의 목숨을 포기할 정도로 업무와 관련된 트라우마 경험을 겪고 있으며[ 9], 소방공무원 역시 근무 중 극단적인 상황에 많이 노출되며, 높은 스트레스와 책임감을 가지고 있는 직종으로 외상 후 스트레스 요인들이 우울, 자살과 직접적인 관련이 있는 것으로 나타나 예방적 차원의 정신건강 개입이 필요함을 시사하고 있다[ 10]. 이로 인해 경찰 및 소방공무원 대상 정신건강관리의 필요성이 대두됨에 따라 다양한 중재 프로그램이 도입되어 제공되고 있다. 하지만, 다양한 중재 프로그램의 구성안 도출을 위해 연구설계, 연구대상자, 이론적 기틀, 중재내용 등에 대한 객관적 자료가 부족한 상황이다[ 11]. 현재까지 경찰 및 소방공무원의 외상 후 스트레스 증후군 관련 변인 및 중재에 대한 선행연구는 많이 발표되고 있으나, 다양한 측면에서 통합적으로 분석된 문헌은 없었다. 경찰 및 소방공무원 대상 다양한 중재가 적용되고 있고, 이 중재들은 각기 다르게 적용되는 것으로 나타나 산발적으로 이루어진 중재 연구들을 포괄적 고찰을 통해 분석하는 것은 의의가 있다. 따라서 경찰 및 소방공무원을 대상으로 한 PTSD 완화를 위한 중재 프로그램을 통합적으로 정리하는 절차가 필요하며 이를 통해 중재의 근거를 확보하는 것이 필요하다. 본 연구의 목적은 2003년 1월 1일 이후 2023년까지 현재까지 진행된 경찰 및 소방공무원 대상 외상 후 스트레스 증후군 관련 국내‧외 중재 연구를 분석하고, 그 특성을 비교‧확인하는 것이다. 이러한 PTSD 관련 중재과정에 대한 이해는 경찰 및 소방공무원들의 PTSD 수준을 낮추기 위한 실천적, 정책적 방향을 제시할 뿐만이 아니라 궁극적으로는 국내 경찰 및 소방공무원들의 실정을 고려한 PTSD 관련 간호중재 프로그램 개발의 기초자료를 제시하고자 한다. 구체적인 목적은 아래와 같다.

첫째, 경찰 및 소방공무원 대상 외상 후 스트레스 증후군 관련 프로그램의 일반적 특성을 분석한다.

둘째, 경찰 및 소방공무원 대상 외상 후 스트레스 증후군 관련 프로그램의 목적, 내용을 분석한다.

셋째, 경찰 및 소방공무원 대상 외상 후 스트레스 증후군 관련 프로그램의 결과를 분석한다.

연구 방법

연구설계

본 연구는 통합적 문헌고찰 연구로 경찰 및 소방공무원 대상 외상 후 스트레스 증후군 관련 중재를 고찰하고 중재의 속성을 확인하였다. Cooper [ 12]에 의하면 통합적 문헌고찰은 5가지 단계를 거치게 되는데, 첫 번째 단계는 연구 문제 형성 단계로 본 연구에서는 경찰 및 소방공무원의 외상 후 스트레스 증후군 중재 프로그램의 속성을 파악하고자 하는 연구목적을 설정하였다. 두 번째 단계는 자료 수집 단계로 연구 주제와 관련된 논문을 선정 기준에 따라 단계별로 찾아내는 문헌 검색 과정을 거쳤다. 세 번째, 자료의 평가 단계는 검색된 논문을 바탕으로 연구자들이 심도 깊은 논의를 통해 각 논문 연구 주제의 적합성, 연구방법, 결과 등의 가치 등을 찾아내는 단계를 거쳤다. 네 번째, 자료 분석 단계는 연구자들이 논문을 분석하여 수집된 자료를 포괄적으로 해석 및 분석하여 그 의미를 도출하였다. 다섯 번째, 자료 해석과 결과의 나열 단계에서 관련 주제에 따르는 통합과정에서 개념 또는 속성 등을 제시하였다. 연구의 연구자들은 해당 단계를 충실히 거치면서 매주 1회 정기적 회의를 통해 자료 해석에 대한 합의점을 도출하였다.

분석 대상 연구 논문 및 기간

연구문제는 ‘경찰 및 소방공무원 대상 PTSD 관련 중재 프로그램의 속성은 무엇인가?’이다. 선정기준 중 연구 대상(participant, P)은 국내‧외 경찰 및 소방공무원이며, 중재(intervention, I)는 경찰 및 소방공무원 대상 PTSD와 관련된 증상 완화를 목적으로 하는 중재로 중재 내용에는 제한이 없었으며, 종합적 분석을 위해 중재의 종류, 횟수, 기간 등의 배제 기준을 두지 않았다. 연구결과 변수(outcome, O)는 PTSD 관련 변수로 선정하였으며, 한국어와 영어로 쓰인 문헌만 분석에 포함하였다. 배제기준은 경찰공무원과 소방공무원이 대상이 아닌 문헌과 PTSD 중재가 주된 내용이 아닌 논문은 배제하였다. 또한, 단순 문헌고찰 논문, 연구결과가 나타나 있지 않은 프로토콜, 편집자 논평 등은 배제하였다.

자료수집

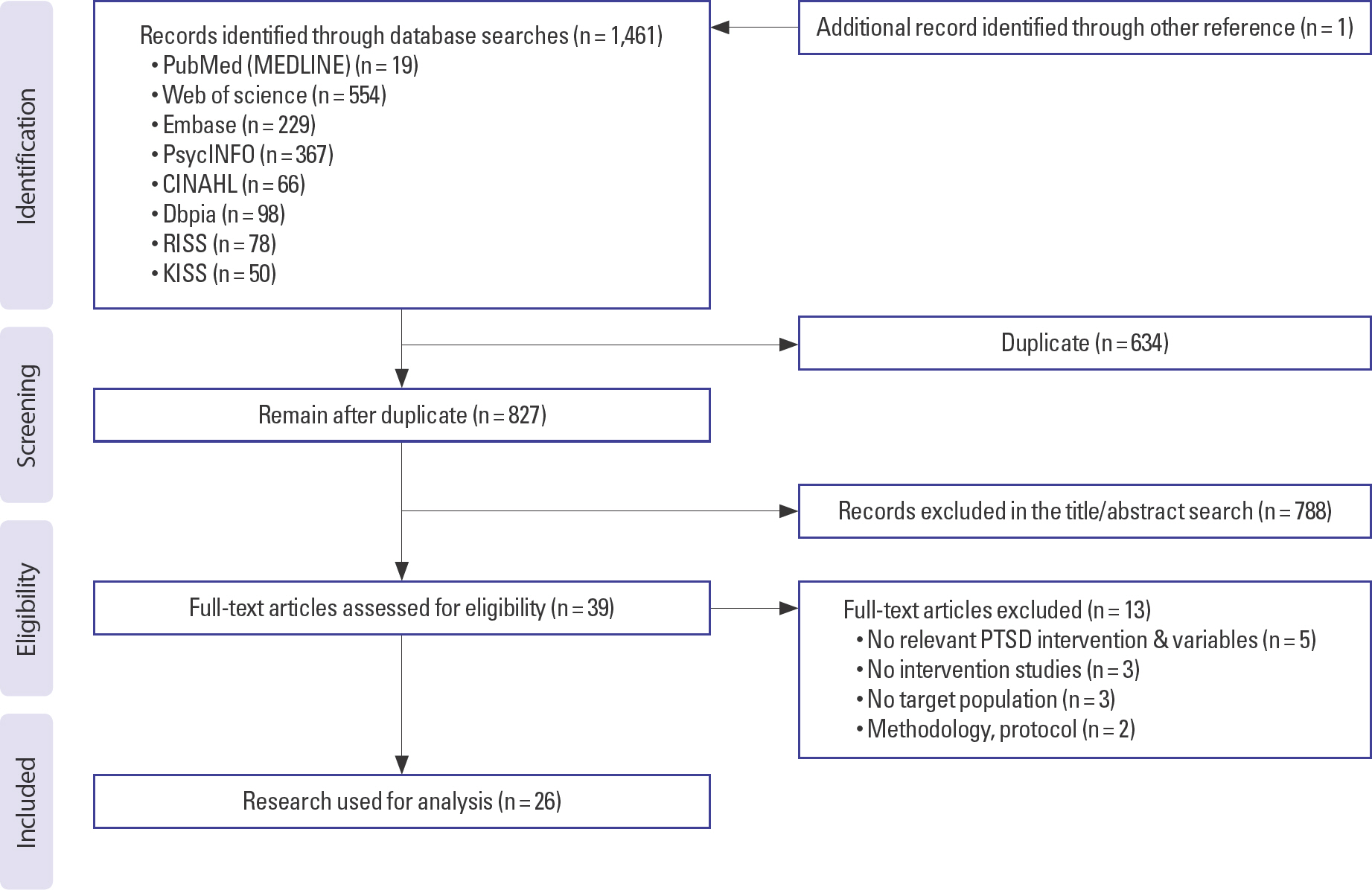

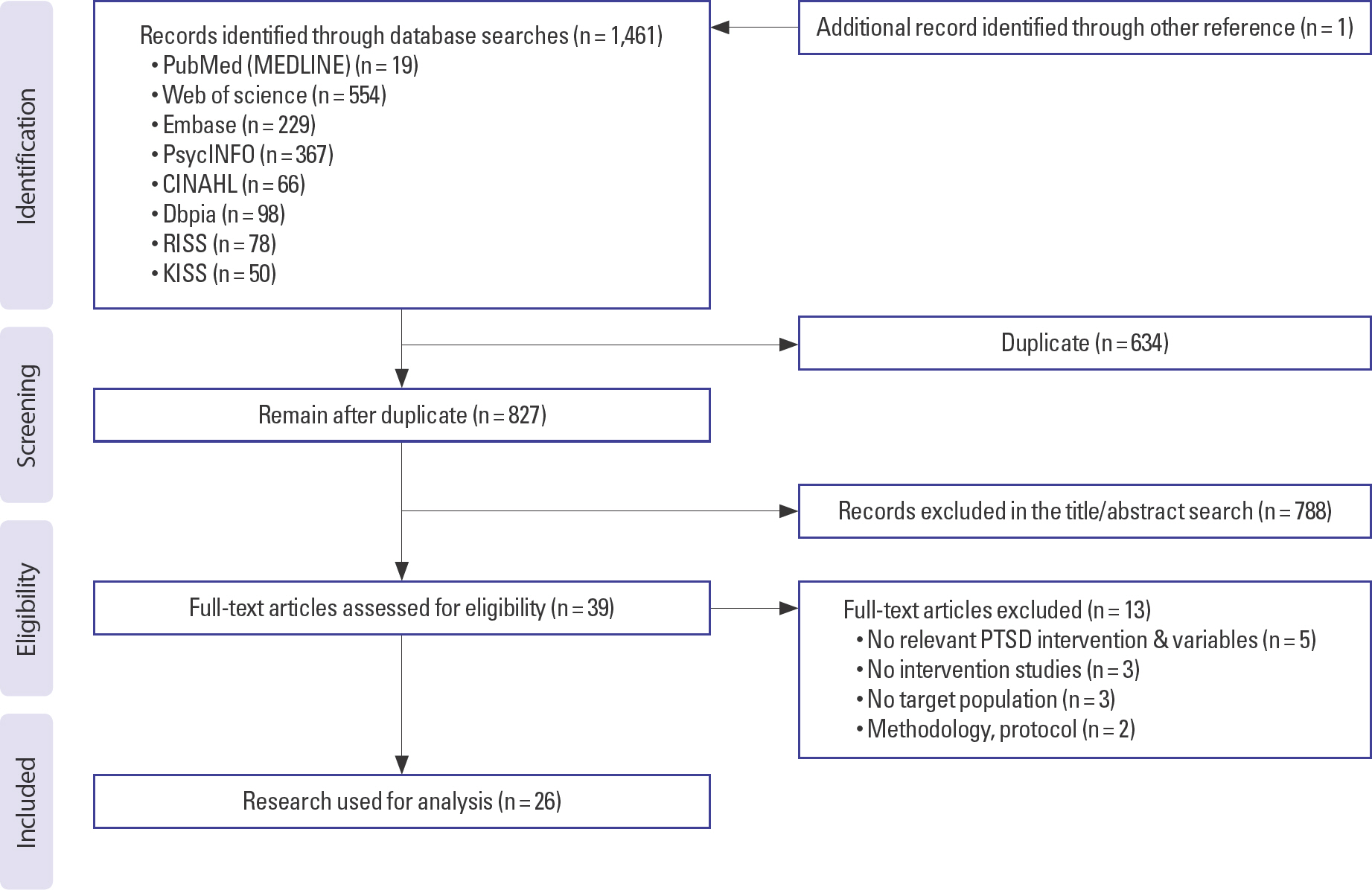

본 연구의 대상 논문은 경찰 및 소방공무원 대상 PTSD 중재 프로그램의 목적, 이론적 틀, 학문 분야, 내용에 따라 구분하여 분석한다. 분석 대상 문헌의 검색은 최근 20년간 출판된 연구논문들을 포함하도록 기간을 설정하였으며, 검색을 위해 국외 데이터베이스는 PubMed, Web of science, Embase, PsycINFO, CINAHL을 사용하였고, 국내 데이터베이스는 학술데이터베이스서비스(DBpia), 학술연구정보서비스(RISS), 한국학술정보서비스(KISS)를 사용하였다. 검색방법은 경찰 및 소방공무원 대상 PTSD 중재 프로그램에 대한 핵심질문 중 P AND O 의 조합을 사용하였다. 연구 대상은 국외에서는 ‘Police officer’, ‘Police-men’, ‘ Police force’, ‘ Law enforcement officer’, ‘ Fire fighter’, ‘ Firefighter’였으며, 국내에서는 ‘경찰공무원’, ‘경찰관’, ‘소방공무원’, ‘소방관’이었다. 결과는 국외에서는 ‘ Post-traumatic stress disorder’, ‘ PTSD’였으며, 국내에서는 ‘외상’, ‘외상 후 스트레스 장애’로 검색하였다. 문헌 검색과 자료수집은 2명의 연구자가 독립적으로 시행한 후 의견 일치를 위한 회의를 거쳐 최종 문헌을 선정하였다. 국외 데이터베이스에서 검색한 결과 PubMed (19편), Web of science (554편), Embase (229편), PsycINFO (367편), CINAHL (66편), 국내 데이터베이스를 검색한 결과 DBpia (98편), RISS (78편), KISS (50편)으로 총 1,461편이 1차 문헌으로 추출되었다. 이 중 다른 데이터베이스에서 중복 추출된 문헌 634편을 제거한 827편의 문헌이 선별되었다. 이 중 2명의 연구자들이 제목과 초록을 검토하여 포함 기준에 부합하지 않는 문헌 788개를 제외하였고, 제목과 초록만으로 선정된 39개의 논문을 검토한 결과, PTSD 관련 중재가 아니거나 PTSD 관련 결과 변수가 아닌 연구 5개, 중재 연구가 아닌 연구 3편, 연구참여자가 경찰 및 소방관이 아닌 연구 3개, 프로토콜이나 방법론 관련 논문 2편이 추가로 제외되어 최종 26개의 문헌이 분석 대상으로 선정되었다. 검색 데이터베이스, 검색 및 수집, 최종 분석 대상 문헌 선정과정은 Figure 1에 제시하였다.

Figure 1.

연구 결과

총 26편의 연구가 포함 기준을 충족하였으며, 선정된 연구의 주요한 특성은 Table 1과 2에 제시하였다.

Table 1.

General characteristics of selected studies

|

No. |

Author [reference no.] |

Nation |

Participants |

Study design |

|

1 |

Meulen et al. (2018) [13] |

Netherlands |

Police officer (E=138, C=167) |

Quasi-E |

|

2 |

Tuckey and Scott (2014) [14] |

Australia |

Firefighter (E=20, C1=28, C2=19) |

RCT |

|

3 |

Skeffington et al. (2016) [15] |

Australia |

Firefighter (E=30, C=45) |

RCT |

|

4 |

Mitani et al. (2006) [16] |

Japan |

Fire service worker (E=10, C=12) |

Quasi-E |

|

5 |

Essar et al. (2010) [17] |

Israel |

Rescue personnel (E=13, C=12) |

Post-E |

|

6 |

Bryant et al. (2019) [18] |

Australia |

Emergency service personnel (E: CBT-L/B:27/29, C: 27) |

RCT |

|

7 |

Alghamdi et al. (2015) [19] |

UK |

Firefighter (E: 17, C:17) |

RCT |

|

8 |

Shim et al. (2015) [20] |

South Korea |

Firefighter (E: 21, C: 21) |

Quasi-E |

|

9 |

Yook (2018) [21] |

South Korea |

Firefighter (E:12, C:12) |

Quasi-E |

|

10 |

Han and Bae (2018) [22] |

South Korea |

Firefighter (E: 22, C: 22) |

Quasi-E |

|

11 |

Jung et al. (2016) [23] |

South Korea |

Firefighter (E: 5) |

Quasi-E but, PP |

|

12 |

Won et al. (2020) [24] |

South Korea |

Firefighter (E: 1859) |

PP |

|

13 |

Tehrani (2019) [25] |

UK |

Emergency service professionals (E=377) |

PP |

|

14 |

Rosenbaum et al. (2022) [26] |

Australia |

Police (E=60) |

PP |

|

15 |

Martinmaki et al. (2023) [27] |

Netherlands |

Police (E=102) |

PP |

|

16 |

Kitchiner (2004) [28] |

UK |

Fire fighter (E=3) |

Case study, PP |

|

17 |

Kerswell et al. (2021) [29] |

Australia |

Police (E=3) |

Case study, PP |

|

18 |

Grupe et al. (2021) [30] |

US |

Police (E=30) |

PP |

|

19 |

Cornelius and Kenyon-Jump (2007) [31] |

US |

Police (E=1) |

Case study, PP |

|

20 |

Carleton et al. (2018) [32] |

Canada |

Police (E=147) |

PP |

|

21 |

Biggs et al. (2021) [33] |

UK |

Police (E=162) |

PP |

|

22 |

Shin et al. (2018) [34] |

South Korea |

Fire fighter (E=90) |

PP |

|

23 |

Park et al. (2021) [35] |

South Korea |

Fire fighter (E=124) |

PP |

|

24 |

Park et al. (2019) [36] |

South Korea |

Fire fighter (E=293) |

PP |

|

25 |

Park and Park (2022) [37] |

South Korea |

Fire fighter (E=63) |

PP |

|

26 |

Kim et al. (2019) [38] |

South Korea |

Fire fighter (E=80) |

PP |

대상 논문의 일반적 특성

본 연구에 선정된 논문들은 2006년에서 2023년 사이에 출판되었고, 출판 국가는 한국 10편(8-12, 22-26), 호주 5편(2, 3, 6, 14, 17), 영국 4편 (7, 13, 16, 21), 미국 2편(18, 19), 네덜란드 2편(1, 15), 일본 1편(4), 이스라엘 1편(5), 캐나다 1편(20) 순으로 나타났다. 연구설계는 단일군 사전사후 연구가 16편(11-26), 비동등성 대조군 연구가 5편(1, 4, 8-10), 무작위 대조군 연구가 4편(2, 3, 6, 7), 단일군 사후 연구가 1편(5)으로 나타났다. 연구대상자 수는 1-1,859명으로 다양하였으며, 경찰 공무원은 8편(1, 14, 15, 17-21), 나머지는 소방공무원으로 나타났다( Table 1).

대상 논문에 포함된 중재의 특성

본 연구에 사용된 중재의 특성을 파악하기 위해 중재의 목적, 학문분야, 중재 내용에 따라 분석한 결과, 중재의 목적은 PTSD를 감소시키기 위해 프로그램 효과를 확인하기 위한 목적의 논문이 24편으로 주를 이루었으며, 그 외 심장 자율 신경 활동에 대한 자율 훈련의 효과를 확인하기 위한 논문 1편(4), 외상에 노출된 군과 대조군에서 뇌 기능 네트워크 조직을 비교하기 위한 논문 1편(11)으로 확인되었다. 경찰 및 소방공무원 대상 중재를 시행한 학문 분야를 살펴보면, 심리학이 주를 이루고 있으며, 이외 의학, 보건, 음악/체육치료 등 다양한 학문 분야의 참여가 이루어지고 있음을 알 수 있다. 중재의 형태는 단체 중재 10건, 개인별 중재 8건, 개별과 단체 중재 혼합 4건으로 이루어져 있었다. 중재 기간은 최소 180분에서 최대 9달(주당 1회씩 시행)까지 다양하게 구성되었으며, 그중 8주로 구성된 프로그램이 3편으로 가장 많았고, 전체 회기 수는 4회기가 5편, 회기별 시간은 90분이 4편으로 가장 많았다( Table 2).

Table 2.

Description of the studies and intervention results

|

No. |

Author [reference no.] |

Participants |

Intervention |

Academic field |

Evaluation |

Results |

|

Period (sessions) |

Type |

F/U period |

Intervention objective |

Effect |

|

1 |

Meulen et al. (2018) [13] |

Police officer |

Mental strength training (MST) |

Psychology |

MTQ-48, RS-nl, SCL-90-R, SRIP |

Three consecutive 8-h training days |

Group |

T1: Immediately

T2: 3 months

T3: 9 months |

To effects of the MST training aimed at resilience enhancement |

No indications that MST has improved psychological resilience or mental health |

|

2 |

Tuckey and Scott (2014) [14] |

Firefighter |

CISD, Stress management education |

Psychology |

IES, K-10, Q-LES-Q-SF, Alcohol consumption |

Each program about 90 min |

Group |

T1: Immediately |

To prevent the PTSD by using CISD |

No evidence that CISD was effective on PTSD/non-specific psychological symptoms. CISD has positive effects in alcohol consumption & quality of life |

|

3 |

Skeffington et al. (2016) [15] |

Firefighter |

Mental agility psychological strength training (MAPS) |

Psychology |

MAPs knowledge, Traumatic stress schedule, PCL-C, DASS, Social support, Brief COPE |

4 Weeks (4 sessions, 60 min per session) |

Group |

T1: Immediately

T2: 12 months |

To evaluate the MAPS program for preventing PTSD |

No evidence that MAPS was effective in the mental health issues, social support & coping strategies |

|

4 |

Mitani et al. (2006) [16] |

Fire service worker |

Autogenic training (AT) |

Psychology |

IES-R, Heart rate variability analysis |

2 Months (2-3 times a week, 60 min) |

Individual |

T1: Immediately |

To investigated the effect of AT on cardiac autonomic nervous activity |

AT is effective for ameliorating the disturbance of cardiac autonomic nervous activity/PTSD symptoms |

|

5 |

Essar et al. (2010) [17] |

Rescue personnel |

Pre-traumatic vaccination intervention (PTV) |

Psychology |

DES, IES-R |

N/A |

Group |

T1: Immediately |

To prevent trauma-related mental disorders |

Reduced the level of dissociation, but no evidence that PTV was effective in PTSD symptoms |

|

6 |

Bryant et al. (2019) [18] |

Emergency service personnel |

CBT-prolonged, CBT-brief |

Psychology |

CAPS, BDI, AUDIT, WHOQOL, PTCI |

12 Weeks (12 sessions, CBT-L/B: 90/60 min) |

Individual |

T1: Immediately

T2: 6 months |

To assess the efficacy of CBT for PTSD |

Reduced the PTSD symptoms in experimental groups |

|

7 |

Alghamdi et al. (2015) [19] |

Firefighter |

NET |

Psychology |

SPTSS, HADS, Brief COPE, Social support |

3 Weeks (4 sessions, 60-90 min) |

Individual |

T1: Immediately

T2: 3 months

T3: 6 momths |

To examined the effectiveness of NET |

Decreased the PTSD, anxiety, depression & increased the coping & social support with family |

|

8 |

Shim et al. (2015) [20] |

Firefighter |

Music therapy |

Psychology, art |

PRC |

5 Days (10 sessions, 120 min) |

Group |

T1: Immediately |

To assess the effects of music therapy |

Decreased the PTSD symptoms |

|

9 |

Yook (2018) [21] |

Firefighter |

Mindfulness based body-psychological exercise program |

Psychology, sport |

WHOQOL, IES-R-K, Physical health, SSAS |

6 Weeks (12 sessions, 150-180 min) |

Individual+ group |

T1: Immediately

T2: 1 week |

To assess the effects of this program |

Reduced the psychological satisfaction of life, symptoms of PTSD, cardiovascular problems |

|

10 |

Han and Bae (2018) [22] |

Firefighter |

PTSD management program |

Psychology |

PCL-5, PHQ-9 |

8 Weeks (5 sessions, 60-120 min) |

Individual+ group |

T1: Immediately |

To test the effectiveness of a PTSD management program |

Decreased the PTSD & depression symptoms |

|

11 |

Jung et al. (2016) [23] |

Firefighter |

EMDR |

Medical, psychology |

Network topology IES-R, CAPS |

6 Weeks (3-4 sessions, 90 min) |

Individual |

T1: Immediately |

To compare the topological organization of the whole brain functional network |

Decreased the level of PTSD scale (only CAPS) |

|

12 |

Won et al. (2020) [24] |

Firefighter |

Counseling+BIC |

|

PCL, BDI, BAI, BSS, ISI, AUDIT-K, WHOQOL-BREF |

4-5 Months Individual: Max 4 sessions, 30 min per session Group: 60 min |

Individual+ group |

T1: Immediately |

To assess mental health and provide support through a mental health promotion program |

Meaningful improvement in the PCL, BDI, BAI, BSS, ISI, AUDIT-K, WHOQOL-BREF scores |

|

13 |

Tehrani (2019) [25] |

Emergency service professionals |

Trauma focused CBT, EMDR |

|

Anxiety, Depression, IES-E, SOC |

6-8 Sessions per session (90 min) |

Individual |

T1: Immediately |

To assess the effectiveness of the trauma therapy program |

Reducing the symptoms of anxiety, depression & trauma stress |

|

14 |

Rosenbaum et al. (2022) [26] |

Police |

RECONNECT exercise program |

|

PCL-5, DASS-21, ISI, AUDIT |

Twice weekly for 3 months |

N/A |

T1: After 6 weeks

T2: 12 weeks |

To assess the effectiveness of the RECONNECT exercise program |

A significant improvement on the PTSD, depression, anxiety & stress |

|

15 |

Martinmaki et al. (2023) [27] |

Police |

EMDR, Socio- and psycho-motor therapy |

|

HTQ, PCL-5, BSI (depression, psychological distress) |

1 Day (75 min) a week for about 9 months |

Individual+ group |

T1: Immediately |

To enhance psychological recovery and resilience |

Significant improvements in PTSD symptom severity, psychological distress, depression |

|

16 |

Kitchiner (2004) [28] |

Firefighter |

EMDR |

|

BDI, DTS, LAS, FQ, GHQ |

5-6 Session |

Individual |

T1: Immediately

T2: 1 month

T3: 5 months |

To assess the effectiveness of psychological treatment |

Improvements in BDI, DTS & FA |

|

17 |

Kerswell et al. (2021) [29] |

Police |

MRT |

|

OQ45, IES-R |

Max 12 session (90 min) |

N/A |

Every session, 3 months F/E |

To develop evidence for the effectiveness of MRT |

Improvement in IES-R |

|

18 |

Grupe et al. (2021) [30] |

Police |

MBRT, MBSR |

|

PSS, PSQ, OLBI, PSQI, PCL-C, WLQ-8, PWB, PANAS, CIHQ |

8 Session (total 18 hours) for 8 weeks |

Group |

T1: within 3 weeks

T2: 5 months |

To demonstrate feasibility, acceptability, and adherence for an 8-week MBRT |

Reduced post-training perceived stress, sleep disturbances, anxiety, burnout, PTSD symptoms |

|

19 |

Cornelius and Ken-yon-Jump (2007) [31] |

Police |

CBT |

|

BDI, BAI, MPTSDSS |

8 Session |

Individual |

Every session |

To identify socially valid means of treatment |

Decreased depression, anxiety, PTSD symptoms |

|

20 |

Carleton et al. (2018) [32] |

Police |

R2MR training |

|

AUDIT, BRS, DASS-21, MAKS, OMSWA, PCL-5, UWES-9 |

N/A |

N/A |

T1: Immediately

T2: 6 months

T3: 12 months |

To assess the impact of the R2MR training |

No significant changes in symptoms of depression, anxiety, stress, PTSD & alcohol use. |

|

21 |

Biggs et al. (2021) [33] |

Police |

Brief trauma therapy (TF-CBT, EMDR) |

|

IES-E, ITQ, GADS, SOC |

60 to 90 min, total 9-12 hours |

N/A |

T1: Immediately |

To assess the effectiveness of brief trauma-focused therapy |

Reduced symptoms of PTSD, depression & anxiety |

|

22 |

Shin et al. (2018) [34] |

Firefighter |

Relaxation, forest, art therapy |

|

PSS-K, GARS, IES-R, BDI-2 |

3 to 4 days |

Group |

T1: Immediately

T2: 3 months

T3: 6 months |

To test the effectiveness of a camp program |

Reduced symptoms of depression, but no significant change in PTSD |

|

23 |

Park et al. (2021) [35] |

Firefighter |

Virtual reality (VR) healing program |

|

PTSD, Stress, Resilience, Somatization symptom |

10 Days |

Individual |

T1: Immediately |

To examine the effectiveness of VR content |

Reduced symptoms of PTSD, job stress & somatization, increased resilience |

|

24 |

Park et al. (2019) [36] |

Firefighter |

Forest therapy |

|

PCL, POMS |

4 to 5 days |

Group |

T1: Immediately |

To investigate the effects of a forest therapy |

Decreased symptoms of PTSD & negative moods |

|

25 |

Park and Park (2022) [37] |

Firefighter |

Forest therapy |

|

Job stress, PTSD, Depression |

4 Session (total 8 hours), Once a week |

Group |

T1: Immediately |

To investigate the effects of a forest therapy |

Decreased symptoms of PTSD, job stress & depression |

|

26 |

Kim et al. (2019) [38] |

Firefighter |

Mind subtraction meditation-based healing program |

|

IES-R-K, K-ERRI0 |

3 Days (total 13.75 hours) |

Group |

T1: Immediately |

To examined the effects of the mind subtraction meditation-based healing program |

Decreased symptoms of PTSD & intrusive ruminations |

중재의 내용에 따라 구분한 3가지 속성

연구에 선정된 논문들은 경찰 및 소방공무원들의 PTSD 관련 심리사회적 증상 완화 및 예방을 돕기 위해 국내에서는 총 10건으로 요가 및 명상 4건(9, 10, 18, 26), 숲 치료 프로그램 3건(22, 24, 25), 안구운동 민감소실 및 재처리 요법(eye movement desensitization & reprocessing, EMDR) 2건(10, 11), 상담 2건(10, 12), 음악치료 1건(8), 인지행동치료 프로그램(cognitive behavior therapy, CBT) 1건(10), 미술치료 1건(22), 가상현실회복프로그램 1건(23)으로 구성되어 있었다. 국외에서는 총 16건으로 스트레스 관리 및 대처방안 관련 프로그램 6건(1-3, 5, 18, 20), CBT 6건(6, 13, 17, 19-21), EMDR 4건(13, 15, 16, 21), 이야기 노출치료(narrative exposure therapy, NET) 및 지속 노출치료(prolonged exposure therapy, PE) 2건(7, 17), 운동치료 2건(14, 18), 자율훈련법 1건(4), 요가 및 명상 1건(18), 위기상황 스트레스 디브리핑(critical incident stress debriefing, CISD) 1건(2)으로 구성되어 있었다. 국내보다는 국외에서 경찰 및 소방공무원들의 PTSD 관련 심리사회적 증상 완화시키기 위해 다양한 프로그램이 시행되었음을 알 수 있었다. 총 26편의 중재의 요소들을 파악 후, 그룹화하여 최종적으로 총 3가지의 속성을 도출하였다. 추출된 중재의 속성은 PTSD 증상 예방을 위한 “심리‧사회적 역량 강화 중심의 중재”, 직무특성을 고려한 “대상자 중심의 특화된 프로그램 중재”, 개인대상, 그룹대상, 그리고 개인 및 그룹의 통합적 중재이다.

PTSD 증상 예방을 위한 “심리‧사회적 역량 강화 중심의 중재”

국내‧외 경찰 및 소방공무원 중재 관련 연구를 통합적으로 고찰한 결과 경찰 및 소방공무원 대상 중재는 대부분의 연구에서 PTSD 증상 예방을 위한 “심리‧사회적 역량 강화 중심의 중재”를 다루고 있음을 확인할 수 있었다. 즉, 개입을 통해 즉각적인 심리 및 신체적 고통을 감소시키고 궁극적으로는 PTSD를 포함한 외상 및 스트레스 관련 대처능력을 향상시킴으로써 PTSD로의 진행을 최소화시키고자 하는 다양한 프로그램들을 적용하고 있음을 확인할 수 있었다.

구체적으로 살펴보면, 직무상 외상에 자주 노출되는 대상자들에게 다양한 프로그램을 실시하여 다양한 PTSD증상을 완화하여 PTSD로의 진행을 예방하고자 하는 개입들이 주를 이루었다. 국내 연구에서는 요가 및 명상 등 4건(9, 10, 18, 26), 숲 치료 프로그램 3건(22, 24, 25), 음악치료 1건(8), 미술치료 1건(22)으로 이들 연구에서는 상당한 신체 및 심리적 스트레스에 시달리는 경찰 및 소방공무원들을 대상으로 하여 요가 및 명상, 숲 치료 프로그램, 음악치료, 미술치료 프로그램을 진행하였을 때 삶의 만족도를 증가시키거나(9), 우울을 감소시키거나(10, 22, 25), 직무 스트레스를 감소시키거나(25), 불안이나 수면 등의 증상을 완화시키는(18) 등 다양한 PTSD 증상이 완화되는 효과가 있는 것으로 나타났다. 국외 연구에서는 이야기 NET 및 PE 2건(7, 17), 운동치료 2건(14, 18), 요가 및 명상 1건(18)으로 이들 연구에서는 지속 노출치료, 운동치료, 요가 및 명상 프로그램을 진행하였을 때 수면장애, 불안, 우울 등을 감소시키고(7, 14, 18), 대처능력을 향상시키고(7), 사회적 지지를 증가시키고(7), 외상 후 스트레스 점수가 감소하는(17) 등 다양한 PTSD 증상이 완화되는 효과가 있는 것으로 나타났다.

한편, 외상을 포함한 다양한 스트레스에 대한 대처능력을 향상시켜 PTSD로의 진행을 예방하고자 하는 교육적인 프로그램을 적용한 개입들이 있었는데, 국내 연구에서는 CBT 1건(10), 가상현실회복프로그램 1건(23)으로, Han and Bae [ 22]에서는 소방공무원들을 대상으로 PTSD 관리 프로그램을 적용하여 개인과 집단치료를 혼합하여 우울과 PTSD 증상을 완화시킬 수 있음을 주장하였고, Park et al. [ 36]의 연구에서는 가상현실회복프로그램이 대상자들이 회복탄력성을 증가시키고, 직무스트레스와 신체화 증상 등의 PTSD 증상을 완화시키는 것으로 나타났다. 국외에서는 스트레스 관리 및 대처방안 관련 프로그램 6건(1-3, 5, 18, 20), CBT 6건(6, 13, 17, 19-21), EMDR 4건(13, 15, 16, 21), CISD 1건(2)으로 구성되어 있었다. 이상에서 살펴본 바 국내보다는 국외에서 경찰 및 소방공무원들의 PTSD 증상을 완화시키기 위한 다양한 프로그램들이 진행되고 있음을 확인할 수 있었다. 또한, 국내에서는 주로 명상이나 요가, 숲 치료 프로그램, 음악치료, 미술치료 등의 프로그램들이 진행되고 있는데 이러한 프로그램들은 직접적인 치료적 목적의 프로그램이기보다는 스트레스 관리 혹은 완화를 위한 수단을 제공하는 예방적인 측면에 중점을 두고 있으며, 국외의 연구에서는 스트레스 관리 및 대처방안 관련 프로그램, CBT, EMDR, CISD 등의 다양한 교육적인 프로그램들이 주를 이루고 이러한 교육적인 프로그램이 다양한 PTSD 증상을 완화시키는 효과가 있음을 확인할 수 있었다.

직무특성을 고려한 “대상자 중심의 특화된 프로그램 중재”

PTSD는 일상생활 속에서 누구나 겪을 수 있지만, 분석대상이 된 연구를 살펴보면, 경찰이나 소방공무원들이 겪을 수 있는 상황 및 맞닥뜨린 상황에 대처하기 위해 적용할 수 있는 기술을 가르치거나 스트레스 상황을 관리하는 방법을 교육한다는 점에서 대부분의 분석대상 연구들이 대상자 중심의 특화된 프로그램 중재라 할 수 있다.

국내의 연구에서는 스트레스 관리, 완화를 위한 방법으로 다양한 프로그램들을 적용하였으나, Han and Bae [ 22]에서는 사전 조사에서 외상 후 스트레스 체크 리스트(The PTSD checklist for DSM-5, PCL-5) 점수가 38점 이상의 고위험군이면서, 동시에 우울증 선별 도구(Patient Health Questionnaire-9, PHQ-9) 점수가 9점 이상의 고위험에 해당하는 소방공무원들을 대상으로 이동상담소를 통해 직접 찾아가서 개인상담 및 집단상담을 병행하여 PTSD 관리 프로그램을 적용하여 대상자 중심의 특화된 프로그램 중재의 대표적인 예시라 할 수 있다. 국외의 연구에서는 Meulen et al. [ 13]의 연구에서 네덜란드 경찰아카데미에서 개발한 Mental Strength Training을 적용하였는데 경찰관이 주어진 업무를 완수하기 위해 목표를 설정하고 실제 사건을 시각화하여 스트레스 상황을 통제함으로써 학습경험을 갖게 하며, 신체적, 정서적, 정서적, 정신적 반응을 조절할 수 있게 프로그램이 구성되어 있었다. 또한, Tuckey and Scott [ 14]의 연구에서는 소방공무원들을 대상으로 CISD를 적용하였고, 소방공무원을 대상으로 한 Skeffington et al. [ 15]연구에서는 PTSD 전문가와 소방 및 응급 서비스 이해관계자들과의 협의 하에 소방공무원 대상 인지적 재구조화, 자원 찾기, 자기 조절과 같은 실용적인 기술 등을 가르치는 내용으로 구성되어 있다. Biggs et al. [ 33]의 연구에서는 캐나다 국대에서 적용된 정신준비 프로그램(The Road to Mental Readiness program, R2MR)을 지방경찰들의 직무특성에 부합하도록 조정하여 중재하였고, 이 외에서 경찰 및 소방공무원들의 직무특성을 고려하여 CBT (6, 13, 17, 19-21), EMDR (13, 15, 16, 21)을 통한 중재를 적용하였다. 이처럼, 국내보다는 국외에서 보다 직무특성을 고려한 대상자 중심의 특성화된 중재가 활성화되어 있음을 확인할 수 있었다.

개인대상, 그룹대상, 그리고 개인 및 그룹의 통합적 중재

2건의 사례연구를 포함하여 총 6건의 연구를 제외한 다수의 연구에서 경찰 및 소방공무원 대상 중재 적용 시, 그룹 중심의 중재를 적용하거나, 개인 및 그룹의 통합적 중재를 적용하였다. 중재의 형태는 단체 중재 10건(1-3, 5, 8, 18, 22, 24-26), 개인별 중재 8건(4, 6, 7, 11, 13, 16, 19, 23), 개별과 단체 중재 혼합 4건(9, 10, 12, 15)으로 이루어져 있었다. 스트레스 관리나 완화를 위한 프로그램을 적용한 연구의 경우는 주로 단체 중재로 이루어졌으나, 자율훈련법(4), CBT (6), NET (7), EMDR (11, 16), 트라우마 치료(13), R2MR (19), 가상현실회복프로그램(23) 등의 치료적인 중재의 경우 개인 중재로 이루어졌으며, 이들 중 국내 연구는 1건(23)이었다. 한편, 개별과 단체 중재 혼합은 명상 프로그램을 적용한 연구(9)와 PTSD 관리 프로그램을 적용한 연구(10), 상담 및 위기 상담(12), EMDR (15) 연구에서 적용되었다.

대상 논문의 중재 효과

경찰 및 소방공무원 대상 중재 효과는 PTSD 등을 포함한 심리사회적 변수가 주를 이루었다. 결과 변수를 세부적으로 살펴보면, PTSD 변수 16편(1, 3, 6-8, 10-12, 14, 15, 18-20, 23-25), 우울 변수 14편(1, 3, 6, 7, 12-16, 19-22, 25), 사건충격, 주요사건 관련 변수 12편(2-5, 9, 11, 13, 17, 18, 21, 22, 26), 불안 변수 9편(1, 3, 7, 12-14, 19-21), 스트레스 변수 8편(3, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 25), 삶의 질, 삶의 조절, 웰빙(well-being) 관련 변수 7편(2, 6, 9, 12, 16-18), 알코올 남용 관련 변수 5편(2, 6, 12, 14, 20), 트라우마 관련 변수 4편(1, 15, 16, 21), 건강 변수 4편(9, 10, 16, 20), 회복탄력성 변수 3편(1, 20, 23), 사회적 지지 변수 2편(3, 7), 대처방식 변수 2편(3, 7), 일관성 변수 2편(13, 21), 수면의 질, 불면 관련 변수 2편(14, 18), 업무 제한, 열의, 태도 관련 변수 2편(18, 20), 정동 관련 변수 2편(18, 24)으로 확인되었으며, 그외 적대감, 심박동 변이, 해리경험, 외상 후 인지, 체성감각증폭척도, 자살충동, 공포, 소진, 신체화 증상, 반추 변수가 결과 변수로 사용되었다.

고찰 및 결론

매년 고도화되는 중대범죄와 사건사고에 지속적으로 노출되는 경찰 및 소방공무원은 일상 직무 안에서 외상 후 PTSD를 겪기 쉬운 환경에 노출되어 있다[ 1, 2]. PTSD는 극도로 위협적이거나 끔찍한 사건 또는 상황에 노출된 후 발생하는 질환으로 다양한 정신질환을 일으키며 심각한 장애를 유발하거나 자살과 같은 극단적 행동의 빈도를 높이는 주요 요인이 되고 있다. 따라서 국내‧외 경찰 및 소방공무원을 대상으로 정신건강관리의 중요성이 대두됨에 따라 다양한 중재 프로그램이 제공되고 있다. 이에 본 연구는 2003년부터 2023년까지 진행된 국내‧외 경찰 및 소방공무원 대상 PTSD 관련 국내‧외 중재 연구를 분석하였다. PTSD의 심리사회적 개입을 통한 임상치료가이드라인으로는 미국정신의학회(American Psychiatric Association) [ 39], 국제 외상성 스트레스 연구협회(International Society for Traumatic Stress Studies) [ 40], 미국 국방성과 보훈처(U.S. Department of Veteran Affairs/Department of Defense) [ 41], 영국[ 42]과 호주의 지침[ 43]이 대표적이다. 이들 임상치료가이드라인은 약간의 차이가 있으나 NET와 CBT를 우선적으로 권고하고, EMDR도 효과적인 개입으로 추천하고 있다[ 44]. 그러나 본 연구의 분석 결과 경찰 및 소방공무원 대상 PTSD 중재 방법으로는 국내에서는 요가 및 명상, 숲 치료 프로그램, EMDR, 상담, 음악치료, CBT, 미술치료, 가상현실회복프로그램 등으로 분석되어 실제 치료가이드라인에 맞게 중재가 이루어지지 않고 있는 것을 확인할 수 있었다. 성인을 대상으로 한 PTSD 중재 메타연구의 결과를 살펴보면 그룹보다 개별 CBT와 EMDR이 임상적으로 중요한 효과가 있는 것으로 보고하였다[ 45]. 이는 임상치료가이드라인에서 권고하는 지침과도 일치한다. 국외에서는 스트레스 관리 및 대처방안 관련 프로그램, CBT, EMDR, NET 및 PE, 운동치료, 자율훈련법, 요가 및 명상, CISD 등으로 구성되어 있으며, 권고 지침에 따른 CBT와 EMDR의 연구 빈도가 높은 것을 확인할 수 있었다. PTSD의 개입에 있어 임상치료가이드라인에 따른 중재 시도보다 다양한 학문분야에서 PTSD의 정적 상관관계가 높은 스트레스 변수에 중점을 맞추었기 때문으로 판단된다. PTSD의 심리사회적 개입에는 발생 초기, 진행, 시간이 흐른 뒤와 같이 시간적 요소가 고려되어야 한다. PTSD 증상이나 징후를 조기에 파악하여 보다 심각한 정신건강문제를 예방하기 위한 심리경험보고(psychological debriefing, PD)가 주로 응급구조대원 등을 대상으로 재난이나 외상사건 직후 급성기 개입법으로 사용되고 있다[ 46]. CBT는 보통 재난 또는 외상사건 이후 첫 일주일 혹은 한 달 이내, 만성으로 진행된 대상자를 대상으로 사용된다[ 47]. 국내 연구의 경우 대상자들의 PTSD의 시기가 고려된 적절한 중재 연구가 요구된다. 외상 및 스트레스 관련 장애의 대표적 근거기반치료는 CBT, PE, EMDR 등이다. 이러한 개입은 구조화된 접근으로 인지적 접근과 불안조절훈련 등으로 구성된 스트레스 관리기법을 활용하여 노출을 시도한다는 점이 공통적이다[ 44]. 국내 연구의 경우 요가 및 명상, 숲 치료 프로그램 등 구조화된 스트레스 관리기법이 스트레스 이완을 통한 스트레스 조절에 대한 연구가 대부분을 차지하고 있었다. DSM-5에서 PTSD 진단을 받으려면 한 달 이상 직업적, 사회적 기능에 심각한 손상을 초래해야 한다. 따라서 우리나라에서는 PTSD를 진단받고 적극적으로 임상치료를 받기보다 스트레스로 인식하고 이에 맞춘 중재를 실시하고 있기 때문으로 판단된다. 경찰 및 소방공무원은 외상 경험을 통해 PTSD를 경험할 수 있어 이들에게 구조화된 관리기법으로 근거에 기반한 중재 연구가 요구된다. 본 연구의 제한점은 다음과 같다. 본 연구에서는 경찰 및 소방공무원의 PTSD 완화를 위한 각각의 연구들에서 다양한 중재를 수행한 것을 확인하였다. PTSD는 연령, 근무기간, 경험한 외상사건 종류의 수와 강도, 업무 부담감 등이 관련 변인이 된다. 본 연구의 대상의 특성이 다양하여 연구의 대상과 방법, 결과와 중재효과 등을 일반화하기 어렵다는 제한점이 있다. 대상자의 PTSD 관련 변인을 통제한 다양한 중재 연구를 수행하여 많은 사례를 확보한다면 외적 타당도를 확보할 수 있을 것이다. 또한 총 26편의 연구 중 17편이 대조군이 없는 단일군 사전사후 또는 단일군 사후 중재 연구였다. 연구의 타당도를 높일 수 있도록 비교군을 설정한 다양한 중재 연구가 요구된다.

PTSD의 경우 외상사건 시기에 따른 임상치료가이드라인이 제시되어 있어 초기 개입으로 외상 후 증상에 대한 세심한 평가와 더불어, 외상에 초점을 맞춘 단기 CBT가 우선적으로 권장되고 다음으로 EMDR 이 권장된다. 또한 PTSD로 진단을 받은 경우, TF-CBT, CPT, CT, PE, EMDR이다. 최근 VR 등을 활용한 중재 등 다양한 시도가 진행되고 있으나 그 근거가 미약하다. 그러나 CBT와 EMDR을 제외한 중재 연구들은 그 사례가 많지 않아 다양한 중재 연구를 시행하여 그 효과를 확인하고 근거를 마련할 수 있도록 연구되어야 한다.

본 연구는 최근 20년간 국내‧외 경찰 및 소방공무원 대상 PTSD 관련 중재 연구를 고찰하였다. 국내 10편의 논문과 국외 16편의 연구를 분석한 결과 국내 중재와 국외 중재에 차이가 있음을 확인할 수 있었다. 국내의 경우 PTSD를 스트레스 변수를 중재하기 위한 중재 연구가 대부분인 반면, 국외의 경우 PTSD 임상치료가이드라인이 권장하는 CBT 중재가 다빈도로 수행됨을 확인할 수 있었다. 국내 경찰 및 소방공무원 대상 PTSD 관련 중재도 임상치료가이드라인에 맞게 CBT 또는 EMDR을 활용한 다양한 연구를 수행하여 효과 확인을 위한 데이터를 확보해야 할 것이다. 또한 새롭게 시행되는 중재 연구의 경우 치료의 근거를 확인하고 대상자의 특성에 맞는 중재를 시행해야 할 것이다.

본 연구는 국내‧외 경찰 및 소방공무원 대상 PTSD 관련 중재 프로그램의 목표, 중재방법, 내용, 중재 효과를 고찰하였다. 또한 본 연구를 통해 다양한 외상에 노출되는 경찰 및 소방공무원 대상 PTSD 완화를 위한 중재의 방법과 내용을 제공하여 대상자의 PTSD를 완화시킬 수 있는 중재 연구의 기초자료를 제공하는 데 그 의의가 있다.

REFERENCES

3. World Health Organization. International classification of diseases for mortality and morbidity statistics (11th Revision). Geneva: World Health Organization; 2018.

4. Kang E. Police officer depression up to 70% in 3 years… Who's protecting the ‘cops in crisis’? The Kyunghyang Newspaper (2023.10.09.) (Korean).

5. Jang Y. Police officers with depression up to 45% in 5 years…-PTSD also spikes. Hankyoreh Newspapaer (2021.09.27.) (Korean).

6. National Fire Agency. Analysis results of the 2021 firefighter mental health survey. Sejong: National Fire Agency; 2021. (Korean).

7. Fox J, Desai MM, Britten K, Lucas G, Luneau R, Rosenthal MS. Mental-health conditions, barriers to care, and productivity loss among officers in an urban police department. Conn Med 2012;76(9):525-531.   9. Boo M, Cho Y. Post-traumatic stress disorder, capacity of balancing emotion, police subculture, and suicidal thought of police in South Korea. J Korean Public Police Security Stud 2020;17(4):145-160. (Korean). DOI: 10.25023/kapsa.17.4.202011.145.

10. Kim SY, Ji JH. The effect of posttraumatic stress disorders on suicidal ideation in firefighters, the mediation effect of depression, and the moderated mediation effect of resilience and social support. J Korean Data Anal Soc 2021;23(4):1893-1906. (Korean). DOI: 10.37727/jkdas.2021.23.4.1893.

11. Im M, Kwak M. An integrative literature review on psychological intervention research for firefighters. J Korean Acad Psychiatr Ment Health Nurs 2021;30(2):153-167. (Korean). DOI: 10.12934/jkpmhn.2021.30.2.153.   12. Cooper HM. Synthesizing research: A guide for literature reviews. 3rd ed. Thousand Oaks: Sage Publications Inc.; 1998.

13. van der Meulen E, Bosmans MWG, Lens KME, Lahlah E, van der Velden PG. Effects of mental strength training for police officers: A three-wave quasi-experimental study. J Police Crim Psychol 2018;33(4):385-397. DOI: 10.1007/s11896-017-9247-8.   14. Tuckey MR, Scott JE. Group critical incident stress debriefing with emergency services personnel: A randomized controlled trial. Anxiety Stress Coping 2014;27(1):38-54. DOI: 10.1080/10615806.2013.809421.   16. Mitani S, Fujita M, Sakamoto S, Shirakawa T. Effect of autogenic training on cardiac autonomic nervous activity in high-risk fire service workers for posttraumatic stress disorder. J Psychosom Res 2006;60(5):439-444. DOI: 10.1016/j.jpsychores.2005.09.005.   17. Essar N, Palgi Y, Saar R, Ben-Ezra M. Pre-traumatic vaccination intervention: Can dissociative symptoms be reduced? Prehosp Disaster Med 2010;25(3):278-284. DOI: 10.1017/s1049023x00008165.   18. Bryant RA, Kenny L, Rawson N, Cahill C, Joscelyne A, Garber B, et al. Efficacy of exposure-based cognitive behaviour therapy for posttraumatic stress disorder in emergency service personnel: A randomised clinical trial. Psychol Med 2019;49(9):1565-1573. DOI: 10.1017/S0033291718002234.   19. Alghamdi M, Hunt N, Thomas S. The effectiveness of Narrative Ex-posure Therapy with traumatised firefighters in Saudi Arabia: A randomized controlled study. Behav Res Ther 2015;66:64-71. DOI: 10.1016/j.brat.2015.01.008.   20. Shim GS, Kim NS, Bang SH. Effects of short-term music therapy in fire fighters with posttraumatic stress risk. J Korea Acad Industr Coop Soc 2015;16(6):4040-4047. (Korean). DOI: 10.5762/KAIS.2015.16.6.4040.  21. Yook YS. The effects of mindfulness based body-psychological exercise program on the reduction of posttraumatic stress (PTSD) symptoms in fire officials. J Korean Soc Sport Psychol 2018;29(4):57-73. (Korean). DOI: 10.14385/KSSP.29.3.57.  22. Han D, Bae J. Effects of a posttraumatic stress disorder management program on firefighters’ posttraumatic stress and depression. J Korean Acad Psych Mental Health Nurs 2018;27(3):240-251. (Korean). DOI: 10.12934/jkpmhn.2018.27.3.240.   23. Jung WH, Chang KJ, Kim NH. Disrupted topological organization in the whole-brain functional network of trauma-exposed firefighters: A preliminary study. Psychiatry Res Neuroimaging 2016;250:15-23. DOI: 10.1016/j.pscychresns.2016.03.003.   27. Martinmäki SE, van der Aa N, Nijdam MJ, Pommée M, Ter Heide FJJ. Treatment response and treatment response predictors of a multidisci-plinary day clinic for police officers with PTSD. Psychol Trauma 2023;15(2):349-358. DOI: 10.1037/tra0001128.   28. Kitchiner NJ. Psychological treatment of three urban fire fighters with posttraumatic stress disorder using eye movement desensitisation reprocessing (EMDR) therapy. Complement Ther Nurs Midwifery 2004;10(3):186-193. DOI: 10.1016/j.ctnm.2004.01.004.   29. Kerswell NL, Strodl E, Hawkins D, Johnson LR. Memory reconsolidation therapy for police officers with posttraumatic stress disorder. J Police Crim Psychol 2021;36(1):112-123. DOI: 10.1007/s11896-020-09363-5.   31. Cornelius TL, Kenyon-Jump R. Application of cognitive-behavioral treatment for long-standing posttraumatic stress disorder in law enforcement personnel: A case study. Clin Case Stud 2007;6(2):143-160. DOI: 10.1177/1534650106286544.

32. Carleton RN, Korol S, Mason JE, Hozempa K, Anderson GS, Jones NA, et al. A longitudinal assessment of the road to mental readiness training among municipal police. Cogn Behav Ther 2018;47(6):508-528. DOI: 10.1080/16506073.2018.1475504.   34. Shin J, Sim M, Lee JH, Lee DY, Jeon K, Oh S, et al. Stress relief and related factors in camp program for firefighters. Stress 2018;26(2):88-94. (Korean). DOI: 10.17547/kjsr.2018.26.2.88.  35. Park TH, Lee JH, Kim SY. Assessing the suitability of virtual reality content for stress reduction among firefighters. Fire Sci Eng 2020;34(6):154-162. (Korean). DOI: 10.7731/KIFSE.46534fdb.   36. Park CH, Kang J, An M, Park S. Effects of forest therapy program on stress levels and mood state in fire fighters. Fire Sci Eng 2019;33(6):132-141. (Korean). DOI: 10.7731/KIFSE.2019.33.6.132.   37. Park SH, Park BJ. Effects of forest healing program in urban forest on the mental health of fire officials and satisfaction. J East Asian Land-scape Stud 2022;16(4):47-56. (Korean).  38. Kim J, Lee I, Yoo YG. Effects of a mind subtraction meditation based healing program on the ruminations and posttraumatic stress disorder symptoms of firefighters. Fire Sci Eng 2019;33(5):118-129. (Korean). DOI: 10.7731/KIFSE.2019.33.5.118.   39. Dauphin VB. A critique of the American Psychological Association Clinical Practice Guideline for the treatment of posttraumatic stress disorder (PTSD) in adults. Psychoanalytic Psychol 2020;37(2):117-127. DOI: 10.1037/pap0000253.  41. Bakalar JL, Carlin EA, Blevins CL, Ghahramanlou-Holloway M. Gen-eralizability of evidence-based PTSD psychotherapies to suicidal indi-viduals: A review of the Veterans Administration and Department of Defense clinical practice guidelines. Military Psychol 2016;28(5):331-343. DOI: 10.1037/mil0000130.  44. Park JE, Ahn HN, Jung YE. Prevention and treatment of trauma- and stressor-related disorders: Focusing on psychosocial interventions for adult patients. J Korean Neuropsychiatric Assoc 2016;55(2):89-96. (Korean). DOI: 10.4306/jknpa.2016.55.2.89.   47. Bryant RA. Early intervention for posttraumatic stress disorder. Early Interv Psychiatry 2007;1(1):19-26. DOI: 10.1111/j.1751-7893.2007.00006.x.

|

|